宇宙データの利活用最前線!宇宙×AIが切り拓く未来社会とは?

2025年10月17日、「宇宙データの利活用最前線」をテーマとしたトークセッションが開催されました。mark MEIZAN初となる宇宙関連のイベントに、県内外から多様な職種の参加者が集まり、注目度の高さがうかがえます。

登壇したのは、京都芸術大学 クロステックデザイン 教授の小笠原氏、Tellus株式会社 代表取締役の山﨑氏、株式会社アークエッジ・スペース 代表取締役の福代氏、株式会社リリー代表取締役CEOの野崎氏。

衛星データや小型衛星の活用が加速する中、宇宙データがどのように社会や産業を変えていくのか、最前線の現場から語られました。

ー モデレーター:京都芸術大学 クロステックデザイン 教授 小笠原 治 氏

小笠原氏は、現代表の田中氏とともにさくらインターネットを創業し、約30年にわたりインターネットやテクノロジー分野の発展に携わってきました。

一度退社したのち復帰し、山﨑氏らとともに衛星データプラットフォーム「Tellus」を立ち上げました。

さらに、DMM.makeを手がけたことなどをきっかけに経済産業省とのつながりが生まれ、宇宙関連の委員会にも参加するなど、宇宙データ活用の分野にも携わるようになりました。その後はメルカリで研究所の立ち上げを行い、現在は京都芸術大学クロステックデザインコースにて、衛星データを活用した新たな学びの仕組みづくりにも取り組んでいます。

宇宙情報産業の創出へ ー Tellus株式会社 代表取締役 山﨑 秀人 氏

山﨑氏は、JAXAで「はやぶさ初号機」の回収にも関わった経験を持ちます。JAXA退職後、さくらインターネットに合流し、衛星データプラットフォーム「Tellus」の統括を経て、2024年4月に同事業をカーブアウトし、株式会社Tellusの代表取締役に就任しました。

▍宇宙情報産業という新しい概念

Tellusは、経済産業省の研究開発事業から生まれた国産の宇宙データプラットフォーム。44種類の衛星データと4種類の地上データをAPI形式でクラウド上に提供することで、衛星データを「作る・集める・届ける・解析する」という一連の流れを可能にしています。

光学データ(可視光)やSAR(合成開口レーダー)、温室効果ガス観測など、多様な衛星データを統合管理し、政府機関や企業、デザイン分野などでも活用が広がっています。

「宇宙開発と聞くと“製造業”をイメージする人が多いが、”宇宙情報産業”も作り、両輪で運用していくことが、本当のコア産業にしていくために必要」と山﨑氏。宇宙開発の成果であるデータを利活用することが、社会課題解決や新産業創出の鍵になると語りました。

▍衛星データ×AIの融合

山﨑氏は、小型衛星の増加により、数日~数週間かかっていた地球全体のデータのアップデートが、わずか数時間単位で更新される時代が訪れると説明。そこにAIと人間が協働することで、新たな価値を創出する未来がすぐそこにあると語りました。

従来は専門家が手作業で解析していた大量のデータもAIを活用すれば、衛星データとネット上の情報を融合させて効率的に処理できるようになり、衛星データが新しいインフラとして活用できると、展望を語りました。

▍デモンストレーション:AIが衛星画像を“会話的に”解析する未来

Tellusが開発中の新機能デモも公開。地理空間情報システム(GIS)上で「空港5つ」と自然言語で入力すると、AIが自動的に該当する衛星画像を抽出し、ヒートマップで相関性を可視化する様子を実演しました。

山﨑氏は「これまで専門知識が必要だった衛星データ解析が、AIの活用によって総合的な情報を対話的にとれる時代になる」と強調しました。

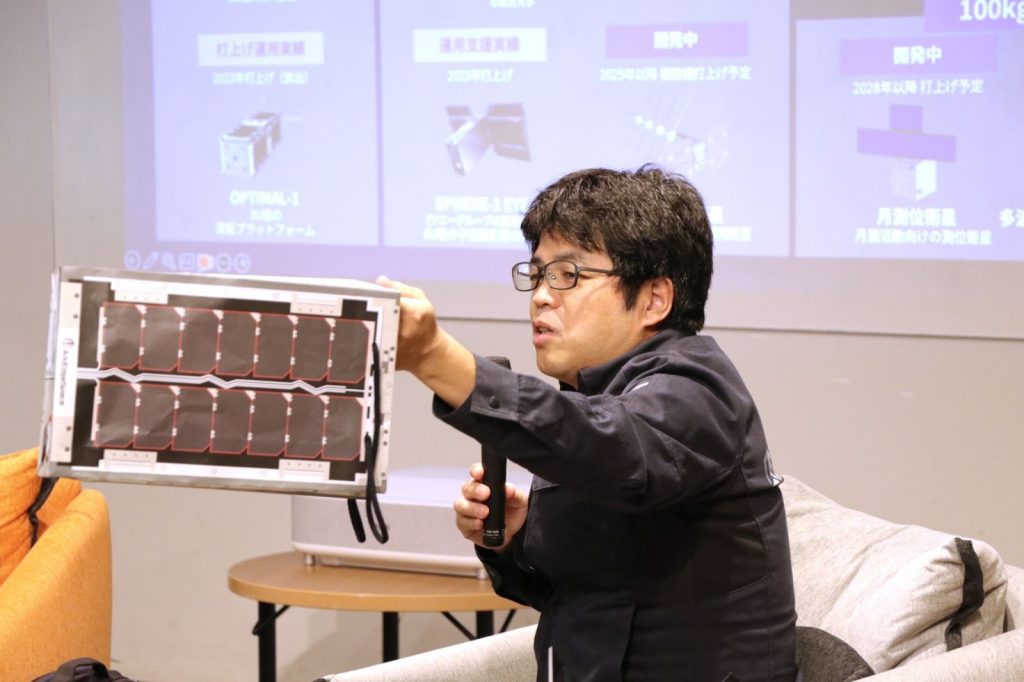

小型衛星がもたらすデータの民主化 ー 株式会社アークエッジ・スペース 代表取締役 福代 孝良 氏

福代氏は、JICA専門家として南米で自然資源管理に従事した経験や、外務省で勤務した経験があります。現在は、株式会社アークエッジ・スペースの代表として、小型衛星の開発・運用・データ提供を手がけています。

▍“家具サイズ”から“手のひらサイズ”へ

まずはじめに、手提げ袋を取り出し 「これが超小型衛星の実際の打ち上げ時のサイズです」と説明し、会場を驚かせました。

従来の衛星がトン単位の重量を誇る大型構造だったのに対し、アークエッジ・スペースが開発する衛星は10cm立方のユニットを組み合わせた“キューブサット”構造。機能は限定的ながらも、頻度の高い観測や量産が可能で、年間30機以上の打ち上げも視野に入れています。

▍発展途上国や鹿児島への展開

同社は衛星設計、開発から製造、さらには運用とデータ提供までを一貫して手掛ける体制を整備。地上局も自社で持っており、北海道・静岡などで運用を開始しています。

福代氏は元々アマゾン森林の研究や国際協力の分野で活動した経験があり、衛星技術を持続可能な開発や途上国支援にも応用。パラグアイでは衛星データを用いた農地管理アプリの導入を進めています。衛星は「インフラを置けない場所の情報を取るための最適な手段」であると述べ、今後も社会課題の解決につながる宇宙利用を目指しています。

また、福代氏は鹿児島を「世界の課題が凝縮された宝箱」と表現。海洋が広く、火山活動や地震などの自然災害も多く、農林水産業も盛んな鹿児島は、災害対応や地域管理の課題が集約されており、衛星データ活用のポテンシャルがあると語りました。

地方から広がる衛星データ活用 ー 株式会社リリー 代表取締役CEO 野崎 弘幸 氏

2017年にリリーを創業以来、自社サービス開発に加え、企業のサービス開発支援、技術支援などDXの取り組みを支援している他、鹿児島を拠点に、現場の課題を解決する衛星データ利活用の実証やプロダクト開発を行う野崎氏。地方にいながら宇宙ビジネスに関わる実例として、鹿児島での取り組みやデータ活用の可能性について紹介しました。

▍鹿児島での取り組みと衛星データの活用

野崎氏は、もともと宇宙分野の専門家ではなく、ビッグデータやAIを用いたサービス開発を手がけてきました。そういった経験を背景に、Tellusプロジェクトに参加。

衛星データの活用を通じて、地域産業に新しい価値を生み出す可能性を感じたといいます。 現在は、アークエッジ・スペース社と連携し、鹿児島の林業向けアプリケーションの開発を進めています。

「鹿児島には製造業分野で宇宙に携わる人は多いが、衛星データの活用に取り組む人はまだ少ない」と野崎氏。「衛星データ活用」という観点から、宇宙をより身近に感じてもらい、共に学ぶ仲間を増やすことを目指していると語りました。既存のデータと衛星データを組み合わせることで、「これまで実現できなかったことが可能になる」と語りました。

▍衛星データ × AI の可能性

野崎氏は、AIを使ったビジネスの可能性として、衛星データのフォーマットや処理が複雑で扱いにくい点を解決する方向を挙げました。具体的には、AIがデータのフォーマットを整えたり、どの手法を使えばよいかを整理してくれることで、最初のスタートがスムーズになるようなサービスが考えられると語りました。

宇宙ビジネスの未来について「今後10年で衛星データがクラウドと同じように日常的に使われる世の中になるだろう」と野崎氏。その中で、データを使いやすくする取り組みや、試行的に使って学べる仲間やコミュニティづくりを通じて貢献したいと展望を述べました。

地域を越えたつながりが生まれる背景

トークの中で、鹿児島を拠点とする株式会社リリーが、東京のアークエッジ・スペース、Tellus、それぞれ協業に至った経緯が語られました。

小笠原氏は「地方だからできない、ということではなく、活動量の差が接点の多さにつながっているだけ。東京は人が多い分、出会いが多いだけなんです」と語り、地域にとらわれない挑戦の大切さを強調しました。

未来を拓く出会いを、mark MEIZANで!

トークセッションを通して、宇宙データの可能性が「研究・製造の領域」から「社会・産業の中で活用される段階」へとシフトしつつあることが見えてきました。AI技術の進化と小型衛星の普及により、宇宙データは私たちにとってますます身近な存在になりつつあります。

小笠原氏の話にもあったように、地方にいることを悲観することなく、自ら積極的に出向いていくことで、チャンスの種が見つけられるはずです。

mark MEIZANでは今後も、イベントの開催やスペシャリストによる支援、交流スペースの運用などを通じて、皆さまの出会いの機会を提供してまいります。

今後、鹿児島・mark MEIZANを拠点に、宇宙データを活用した新しいビジネスや地域連携が生まれることが期待されます。

ぜひmark MEIZANをご活用ください!